古代通缉令这么抽象

究竟是怎么抓到逃犯的?

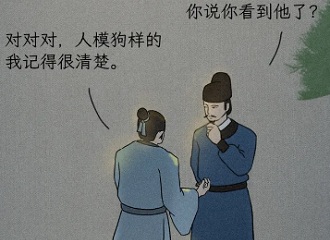

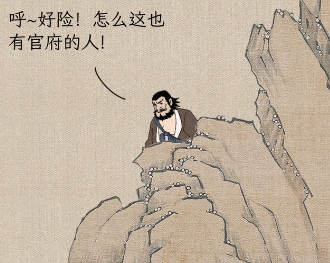

月黑风高夜

杀人放火天

一声惊呼从远处传来

你提起十二分精神飞速赶到

只是可惜,这一次你们

没有来得及现场抓捕到犯人

但幸运的是

有人碰巧瞧见了凶手的样貌

虽然这个时代

你们还未听说过监控、人脸识别

等高科技的破案方法

但你们拥有自己的追凶法则

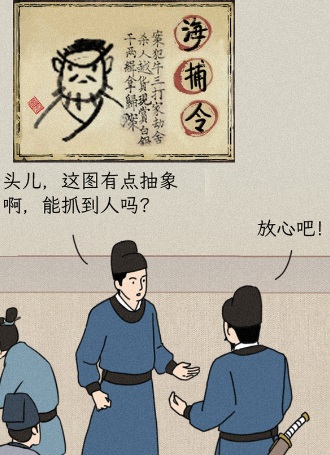

作为这一行的新手

这是你第一次

使用海捕文书追捕逃犯

海捕文书也就是古代的通缉令

上面会根据目击者的描述

写明犯人的面部特征、身高体型

犯案罪行、作案地点等

并附上一张绘制的人物画像

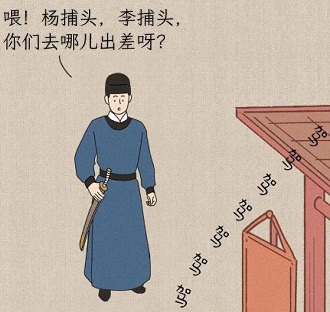

作为官府人员

你追捕逃犯可以走驿站、骑马

在交通上并没有太多的困难

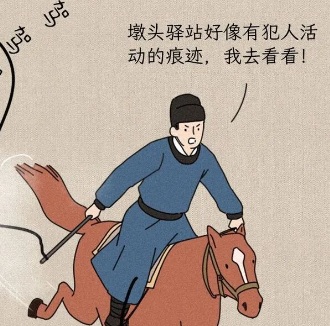

但对于逃犯来说

离开所在地去往别的地方

需要花费更多的时间

往往比通缉令传播的更慢

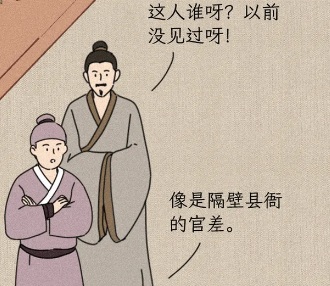

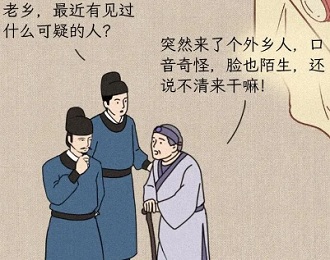

这个时候的社会流动性并不高

人与人之间彼此相熟

突然到访的外来客

会显得十分惹眼

一旦遭遇排查

就很容易被发现

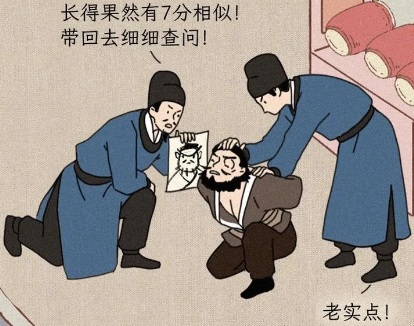

接下来只要对照

通缉令上记载的特征信息

就能有效缩小范围

不仅如此,登上通缉令的犯人

也无法再使用自己的「身份证」

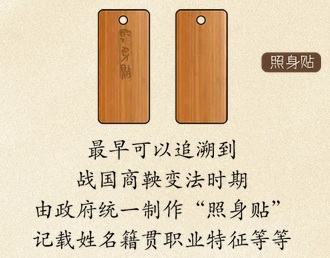

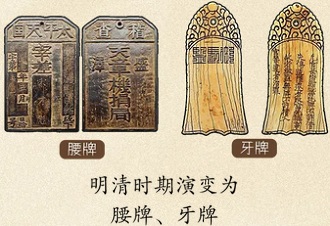

身份证明制度在各朝各代

拥有不同的名字和认证方式

需要住店的大多

不是商人就是官员

因此掌柜会书写「店簿」

来登记住店人的信息和来历

如果拿不出有效的证明

就无法入住店铺

甚至有可能被认作黑户

直接举报扭送官府

而如果不住店

在夜晚宵禁后

就更容易被巡查人员发现

或许有些犯人会想

藏匿到亲朋好友家

但很可惜,这样的方法也并不安全

据史料记载

早在奴隶制社会时期

连坐制度就已经出现

《尚书·甘誓》

夏启讨伐有扈氏时宣布:

「弗用命戮于社,予则孥戮汝。」

战国时期商鞅变法

颁布《告奸连坐令》

将百姓编以「什」「伍」为单位

相互监督

并规定「一人有罪,并坐其家室」

「令民为什伍,而相牧司连坐。

不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,

匿奸者与降敌同罚」

——《史记·商君列传》

以「户」作为基本单位

将个人和群体关联

若有问题要相互纠举揭发

否则就会犯连坐罪

即便父母兄弟

愿意铤而走险打掩护

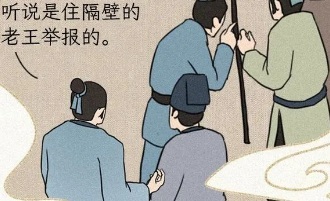

周围的邻居乡亲们

也不会让犯人蒙混过关

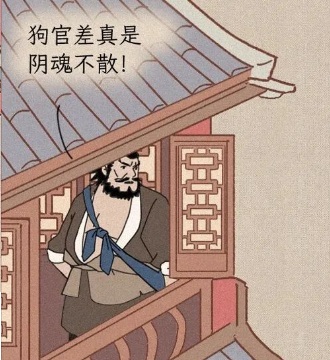

不仅如此

通缉令上附带的悬赏

也会为你追捕逃犯

提供不少线索

《续资治通鉴》中记载

「诏天下有能告杀人者赏钱五万」

对于普通百姓而言

通缉令上的悬赏金额

基本是一笔大数目

可谓是行走的金钱

因此只要遇到形迹可疑的

即便和画像上不是那么相像

也会被举报上官府

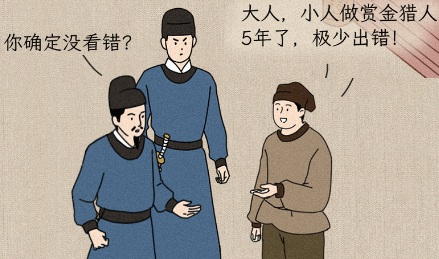

甚至催生了许多以此为职业的人

同时,通缉令的存在

也会让地方官员更加重视

在搜查到可疑人员后

会第一时间进行比对确认

在熟人社会和悬赏制度

的相互配合下

想要躲避法律的问责

并没有想象中那么简单

通缉令上的画像

或许并不能达到一比一写实

但人们的智慧从来不会

局限于画像这一简单的方式

无论是保甲连坐制度

还是身份证明制度

都是追捕逃犯不可获却的手段

也正因如此,通缉令的形式

经过不断完善延续至今

天网恢恢,疏而不漏

规则与约束之下才

有真正的自由

附录

✔ 和小说《西游记》设定的不同,唐朝有规定禁止国民出关,而玄奘为了求得真经,发扬佛法,私自西行印度。由于违背了朝廷禁令,沿路关卡到处都有追捕他的通缉令,最后,不得不用绝食的方法说服高昌王允许他继续西行。

✔ 1973 到 1974 年,中国考古工作者在甘肃肩水金关旧址出土的两万余枚「居延汉简」中,发现一件《甘露二年丞相御史书》的简册,这是迄今为止,中国有文字记载的最早的「通缉令」。其内容主要记述了汉宣帝 (刘询) 甘露二年 (公元前五十二年),张掖郡地方执行朝廷通缉在逃要犯命令的情况。

» 更多 刑侦冷知识 历史冷知识